Ходишь, ходишь в школу, а потом — бац! И вторая смена!

Термином «консалт» я буду называть все, где чему-то учат: от «уму-разуму» в широком смысле до того, как написать чат-бота на Питоне.

Так вот, идут в консалт не все подряд (к счастью), а определенные типажи.

Оглавление:

Феномен массового коучинга: классификация видов по авторскому методу (почти как у Линнея)

Что ими реально движет? (теперь по-честному)

4 типажа сильных консультантов, кто нормально заходит

Феномен массового коучинга: классификация видов по авторскому методу (почти как у Линнея)

Вот вроде был человек нормальный, а потом — бац! — и превратился в «тренера по повышению чего-то там». Консультирует все и всех. По поводу и без него, а еще без запроса, без понимания, зачем это, и, конечно, без очевидного результата.

И ведь таких ребят не готовят в институте. Хотя, наверное, на «КоучеВедение» был бы неплохой конкурс, и кто-то типа Университета «Синергия» скоро такое точно сделает (они вообще любят всякие экзотические специализации). Но нет же, народ прет в эту тему сам. Платит еще, часто много, иногда — все, что есть. И вот стало интересно разобраться: Кто эти люди? Что ими движет? И, в конце концов, какие у них ожидания? Начинается обзор:

Уставшие предприниматели

Коронка: «Я уже все прошел, слушай сюда…».

На деле: один раз вышел в плюс, но понимает, что больше из компании выжать не сможет. Интерес к процессу потерял и теперь раздает советы в стиле «надо просто больше работать».

Никому не нужные менеджеры

Коронка: «Главное — это процессы!».

На деле: один раз оптимизировали документооборот на «Заводе № 8» и теперь учат «цифровой трансформации» или «лидерству и командообразованию». Кстати, как именно это произошло и результаты — под NDA. Всегда!

Подростки с синдромом Даннинга–Крюгера

Коронка: «Я за месяц поднял бизнес, а теперь расскажу, как масштабироваться».

На деле: один успешный паблик во ВКонтакте преобразуется в «курс по инфобизнесу». Платить нужно переводом на карту. Иногда даже есть договор, но мутный и на полстранички. Очень расстраиваются, когда их экспертизу ставят под сомнение. Пересказывают чужие курсы как свои. Отличительный знак — слайд с цитатой Тони Роббинса.

ТикТок-эксперты (некоторые считают это подвидом пункта 3)

Коронка: «Алгоритм любит короткие видео, я научу!».

На деле: их самый залайканный ролик — падение кота с дивана. И еще у них любимая фраза: «Чтобы алгоритмы продвинули канал, нужна регулярность и минимум 100 видео».

Коучи по отношениям, в разводе

Коронка: «Я научу вас гармонии в паре».

На деле: три брака, два алиментных дела, ипотека на бывшей теще. Работает в основном со своей проблемой (но точно думает, что помогает), клиенты — это фон. Как только своя проблема решается или закрывается ипотека, уходит из темы во что-то более понятное.

Фантомные инвесторы

Коронка: «Я в крипте с 2013-го» или «Нужно поднимать инвестиции».

На деле: купил 0.01 BTC в 2021 и продал в минус через 2 недели. Много ходит по венчурным тусовкам, фотается со спикерами. На вопросы отвечает «домашними заготовками» вроде «Это высокорисковые вложения» или «Тут важны компетенции команды».

AI-гуру

Коронка: «ChatGPT заменит всех специалистов — купи у меня промпт за 50 000».

На деле: копируют ответы из бесплатной версии ChatGPT. Начинается все с курса «Как настроить VPN, чтобы пользоваться нейросетями».

Менторы по «карьере на фрилансе»

Коронка: «Бросай офис и будь свободным!».

На деле: выгнали за прогулы и некопетентность, теперь они «эксперты по удаленке». Сделали один удачный заказ на Upwork и теперь продают курсы «Как выйти на 10 000 $ в месяц».

Эксперты по франшизам

Коронка: «Франшиза — лучший путь к успеху».

На деле: открыли шевАрму (шавЕрму, если кто читает из Питера), закрыли через полгода, теперь консультируют других и рассказывают про то, как повысить «капитализацию» парикмахерской. Ой, сорян, БАРБЕРШОПА.

Вечные студенты

Коронка: «Я учусь у лучших, а значит, сам почти гуру».

На деле: за плечами 20 курсов по коучингу, но кроме друзей никого не консультировали.

Стартап-покойники

Коронка: «Я прошёл ад стартапа, теперь научу выживать».

На деле: проект сдох, инвесторы ушли, зато теперь у стартап-покойников курс «Как не повторить моих ошибок» или книга.

Вот такая «классификация видов», почти как у Карла Николаевича Линнея. И раз он не назвал свой труд своей фамилией, как Менделеев, например, то я тоже не буду. Оставим тему «экспертам по неймингу».

Зачем вообще идут в консалт?

Тут я отброшу сегмент «трендовых цыган», которые пытаются прокатиться на модной теме, погружаясь в нее на 2 сантиметра, и возьму тех, кто реально что-то умеет.

Первый пункт мотивации — свобода и контроль времени. Типа «Хочу выбирать проекты и не жить в календаре СЕО», сюда же идет набор корп-болей: политика, совещания и непонятные презентации.

Второй — деньги за редкую экспертизу, особенно в узкой нише. Там есть шанс получить более высокую ставку, чем в найме, но с одной оговоркой: это должна быть узкая и дорогая ниша. Правда, вместо одного работодателя получишь 2−3 параллельно.

Третий пункт — масштаб влияния. Это ж офигенно, чувствовать, что одним советом двигаешь целый бизнес, кайф «эффективного множителя». Кто от такого откажется?

Четвертый — интеллектуальное разнообразие. Не один и тот же костыль годами, а разные кейсы — меньше профессиональной эрозии. Для предпринимателя, правда, можно новый проект запустить. Но это ж работать нужно! Консалт выглядит более привлекательной «волшебной таблеткой» от тоски.

И последний — миссия научить. Передавать опыт, строить методологию, растить команды. Есть риск свалиться в методологию ради методологии. Это сразу видно и за такое не любят платить.

Что ими реально движет? (теперь по-честному)

Эго и признание. Быть правым и хорошо выглядеть. Быть тем самым человеком, которого зовут, когда все горит. Синее трико, а поверх красные трусы, плащ и ощущение спасателя. Так будет первые полгода точно.

Смысл. Делать полезное и видеть результат быстрее, чем в корпорате или забуксовавшем бизнесе. Даже не так — видеть хоть какой-то результат и понимать, как и где ты в нем поучаствовал.

Минимум ответственности. Да-да, консалт — это про процесс, а там всегда можно слиться на то, что «команда не вывезла», «рынок не готов», ну или «продукт фиговый».

Итоговая формула мотивации: (деньги × свобода × смысл) − боль от текущей работы.

Ожидания vs реальность

О, да! На деле все оказывается не так радужно, как обещают картинки в Инсте.

Будет больше денег. Возможно, но это не точно. Есть продажи, простои, налоги. Доход = ставка × загрузка. Без пайплайна ты не консультант, ты безработный романтик. Очередь не выстроится на дипломы курсов «эффективной эффективности», а вот на большой корпоративный лейбл может. Если ты экс-вице-президент-чего-то-там большого зеленого банка, то по крайней мере есть шанс, что с тобой поговорят.

Больше свободы. Вот далась вам всем это свобода? Да, но вместе с этим — сам себе юрист, бухгалтер, сейлз и саппорт. Ребятам из бизнеса тут проще: инфраструктура уже есть.

Меня будут слушать. Будут, если есть мандат, власть заказчика и KPI. Иначе — ты декоративный советник. Но тут важнее не то, чтобы слушали, а чтобы делали то, о чем услышали. Так вот, 80 % твоей экспертизы уйдет в помойку. Ее оплатят, но никак не используют.

Меньше бюрократии. Скорее она другая: договоры, NDA, закупки, безопасность, комплаенс. Это если хочешь в масштаб. Если нет —- формат личных договоренностей и переводы на карту, ну или вариант сидеть в тени какой-то платформы, которая продает еще 100500 похожих экспертов.

Вообще, когда консалт превращается в профессию, этому сопутствует главный нюанс всех занятий — когда-нибудь оно тебе надоест и перестанет радовать как в первые пару лет. И будешь ты всем этим заниматься по инерции — с высоким профессионализмом, но без прежнего кайфа.

4 типажа сильных, кто нормально заходит в консалт

Про «проходных» персонажей в теме я написал выше, но есть же нормальные? Несомненно!

Кризисники

Умеют тушить пожары, ставить антикризисный план. Но тут и ожидания как от команды «Мстителей» во главе с Тони Старком. Помножим все это на ресурсный голод заказчика, и получается очень специфическая роль. Это только Супермену не платят зарплату за подвиги, и ресурсы у него свои. Плюс один и большой — результат виден и он весомый.

Архитекторы-системники

Стратегия, процессы, оргдизайн — собирают пазл целиком. Здесь лучше, чем у Кризисников, ну в плане того, что нет пожара и есть денюжки. Но блин, крайне сложно выстроить с заказчиком образ результата и управлять его ожиданиями. Хорошо, когда есть портфолио, и заказчик может сказать: «Мне как у Васи, пожалуйста». И да, в крупняке тут уже окопались крупные консалтеры-бренды.

Полевики-внедренцы

«Руки в масле»: продажи, маркетинг-перформанс, цепочки поставок. Тут всегда есть реальный опыт и измеримый результат. Заказчик это очень любит. Работа чаще реальная, минимум неопределенности. Но отсутствие «магии» снижает чек и дает простор для сравнения. А куда все эти сравнивания обычно сваливаются? Точно! К деньгам. Продавать свою экспертизу как ценность такие ребята умеют плохо.

Наставники/методологи.

Строят курсы, стандарты, поднимают команды. Сейчас вот напишу методичку и будем по ней жить. Долго ли? Судя по методичке, да. Счастливо? Смотрите в этой статье раздел про счастье. Нет раздела про счастье? Ну, значит, методика область счастья не затрагивает. Этакая игра в модернизацию со смутным пониманием конечных целей и метрик. Но кому-то и такое нужно. В том смысле, что нужен процесс без целей, а то за недостижение есть риск, что отругают. Кстати, это вторая линия обороны тех самых бредовых консалтеров из пункта про Архитекторов. Короче, можно много умничать, ни за что не отвечать. Главное — быть готовым ткнуть в мировой кейс или умную книжку: а у них вот так!

Где чаще всего ломаются

Формат «мультитул». «Делаю всё» → не покупают ничего. И не купят, пока не ответишь за заказчика на большой вопрос: «А нахрена?»

Размытые границы. Эмоционально тебя заказчик уже усыновил, но договор всего на 20 часов, а ожиданий на миллион. Можно, конечно, начать трамбовать заказчика в реальность, но тогда стирается тот самый «экспертный магический флер». Есть вариант продавать «Осознанным» — тем, которые сами контролируют ожидания. Но у них сто пудов есть уже есть курс про «контроль ожиданий» и ты со своей методикой «щасливого и богатого мышления на фоне полного безделья» просто не пройдешь. Хотя можно попробовать договориться: «Ты у меня купишь курс, а я у тебя. Потом оба напишем, что рост ×2, у каждого по 2 курса будет продано».

Такой вот круговорот курсов в природе.

Иллюзия ценности без внедрения. Лайтовые презентации вместо реального эффекта. Привет методологам и архитекторам. Можно проще подойти к вопросу — через вдохновляющий пиздеж! Бьет по мозгам сразу, эффект проходит быстро, можно даже без презы. Правда, второй раз такое не покупают.

Усталость от продаж. Лучшие спецы ненавидят продавать — и тонут. Я даже где-то читал, что эксперт не должен сам себя продавать. Но какая-то незаконченная мысль, ну нет ответа на вопрос: а кто должен? Можно курс замутить о том, как искать тех, кто это должен.

Как делать по-взрослому

Для кого ты лучший в мире? Проблема → результат → срок → формат → цена. Сложно, да? А я еще могу добавить слово «гарантии», и все вообще посыплется. Ну ты же так работал в найме или в бизнесе. Чем сейчас ситуация отличается?

Пакеты и артефакты. Диагностика, шаги, «быстрые победы», далее повторяем. На выходе — не слайды, а внедренные процессы/метрики.

Контракт и границы. Роли, зоны ответственности, KPI, образ результата и «красные линии» (что не делаешь).

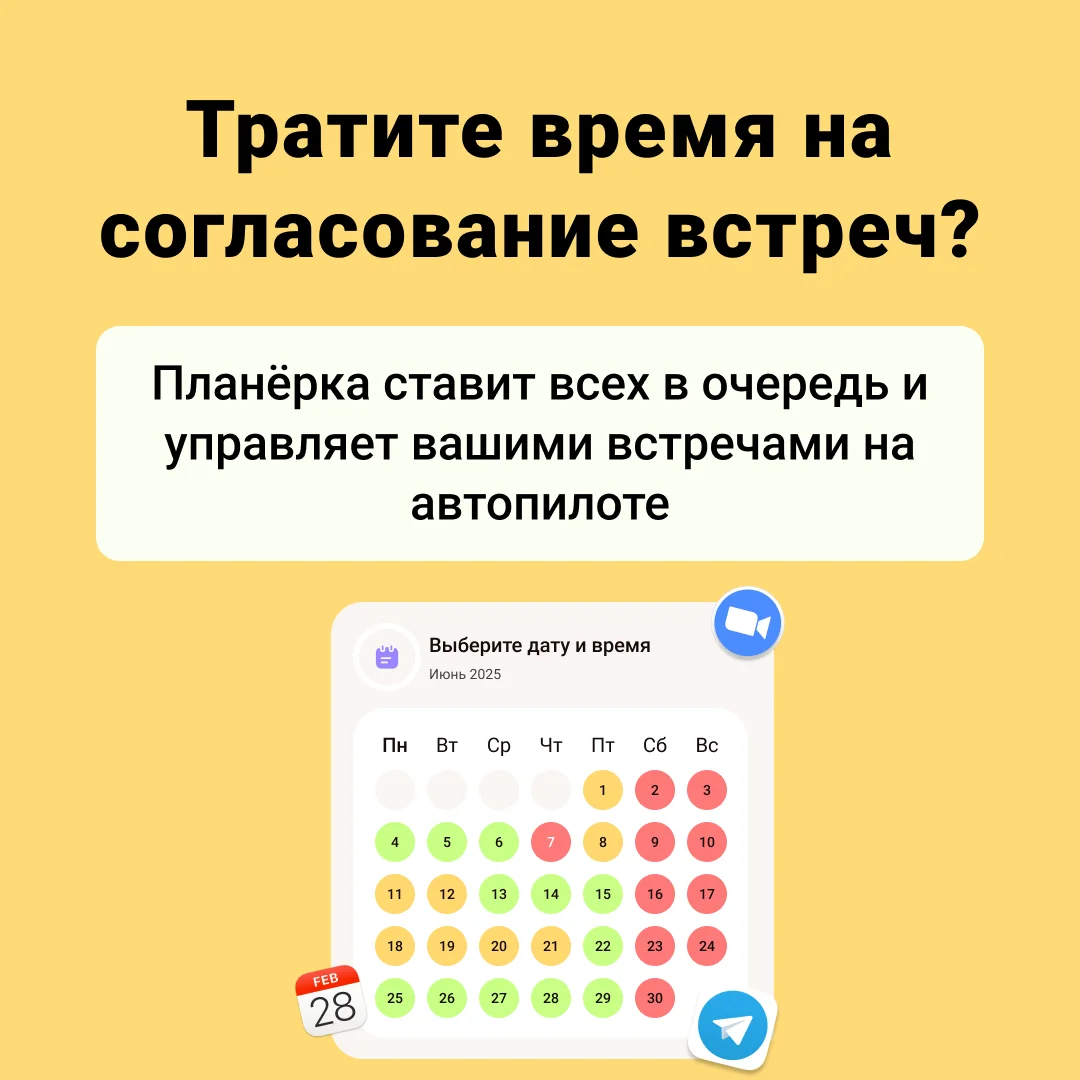

Продажи как процесс. Воронка, реферальная сеть, публичные кейсы, регулярные «кейсовые» посты. Контент нужно делать ВАГОНАМИ!

Этика погружения в проект. Эмпатия — да, созависимость — нет. Договор спасает дружбу.

Экономика на салфетке: сколько ты заработаешь?

• Ставка: 5 000−12 000 ₽/час (нишевые — выше).

• Загрузка в лучшем случае: 50–60 % реального времени.

• Выручка в год до налогов: ставка × 80 ч/мес × 10 мес. (минус простои/каникулы) = от 4 до 9,6 млн рублей в год или 333 000−800 000 рублей в месяц. Вроде вкусно смотрится? Но, процентов 30−40 можно убирать на налоги, маркетинг, комиссии платформ, которые тебя за тебя продают. И да, чем выше ставка и загрузка, тем нужнее будут еще одни руки.

В итоге вкусные 333 000 превратятся в 150 000, а 800 000 в 400 000. Если делаешь все это параллельно с работой в найме или бизнесом, смело дели последние цифры на 2.

• Оптимум для устойчивости: 1−2 якорных клиента + 1−2 проектных. Постоянно!

Вывод: хорошие специалисты идут в консалтинг за свободой, смыслом и мультипликатором влияния. Выживают те, кто продуцирует свой опыт, держит границы и умеет продавать не себя, а результат.

Мои проекты

Люблю триатлон, авиацию и продажи через ценность. Взаимодействовать со мной можно по следующим направлениям:

- Если есть дети-подростки — школа программирования #АйДаКодить и ИТ-лагерь #АйДаКемп (codims.ru/ aidacamp.ru).

- Если нужно спроектировать и внедрить телефонию, видеоконференцию или что-то импортозаместить — интегратор ICE Partners (icepartners.ru).

- Если есть запрос на починку маркетинга или рост продаж — тут пригодится мой опыт бизнес-трекера (vlad-a.ru).

А можно не взаимодействовать и почитать телеграм-канал «Вроде работает, но надо тестить» или веселую книгу «Факап №18 Плохая книга о том, как делать бизнес»